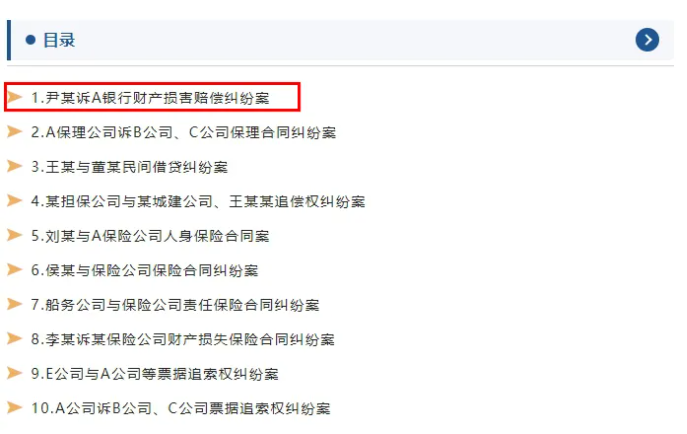

近日,无锡中院发布2024年度无锡法院金融审判十大典型案例,由江阴法院徐霞客法庭审理的《尹某诉A银行财产损害赔偿纠纷案》入选,一起来看看吧!

尹某诉A银行财产损害赔偿纠纷案

裁判要旨

金融机构在向消费者推介金融产品时,应向消费者充分说明与金融产品相关的风险以及合同中的重要事项。如果金融机构违反适当性义务,给消费者造成损失,应当承担相应的赔偿责任。

基本案情

2016年11月2日,尹某通过A银行员工季某了解到定增产品“A资管计划”。同日,A银行系统录入尹某的风险测评结果为“进取型”。次日,尹某至该银行办理开户手续同时开通手机银行,并通过手机银行APP认购“A资管计划”100万元、支付认购费1万元。“A资管计划”为股票型基金,风险等级为高风险。嗣后,尹某收到三次结算回款共计775091.32元,亏损234901.64元。期间,尹某不时通过微信询问季某该定增产品的收益情况,2017年12月起该产品持续亏损,尹某不断通过向季某、A银行维权,向金融监管部门举报等方式挽回损失未果,遂提起诉讼,要求A银行赔偿其投资本金及相应利息损失。

裁判结果

江阴市人民法院于2024年1月10日作出(2023)苏0281民初12289号民事判决:A银行向尹某赔偿本金234901.64元及相应的利息损失。A银行不服原审判决,提出上诉。无锡市中级人民法院于2024年6月3日作出(2024)苏02民终2056号民事判决:驳回上诉,维持原判。

裁判理由

无锡市中级人民法院经审理认为,A银行系统虽显示尹某风险测评结果为“进取型”,但尹某不予认可,A银行亦未能提供由尹某本人填写完成的诸如《风险问卷》之类的线下测评资料进行佐证,应承担举证不能的法律后果;退一步说,即便A银行提交的尹某风险测评结果属实,尹某风险测评结果为“进取型”,而本案尹某产品风险等级为高风险,A银行向尹某销售了高于其风险承受能力的代销产品。综上,可以认定A银行存在向尹某销售高于其风险承受能力代销产品的情况,未尽适当性义务。A银行违反适当性义务,导致尹某在购买案涉基金产品过程中遭受财产损失,应当承担赔偿责任。

裁判意义

当前大众投资理财的意愿显著增长,但不能忽视的是广大金融消费者与各类型金融产品之间存在天然信息差。金融产品具有高度专业性和复杂性,投资者的投资决策主要依赖于金融机构对产品的推介和说明。赋予金融机构对金融产品相关信息说明及风险揭示的义务,是从程序上保障投资者作出投资决策真实意思表示的前提,也是金融市场“卖者尽责、买者自负”的制度基石。

金融机构在销售理财产品的过程中应当切实履行好适当性义务。适当性义务的本质为诚信义务在金融产品销售领域的具体化。金融机构应根据产品、投资活动的风险和投资人的实际情况,向投资人充分说明与金融产品相关的风险、合同的主要内容等重要事项,以使得金融消费者对所要投资的金融产品有足够的认识以作出投资决定。如果金融机构违反适当性义务,给投资者造成损失的,应当承担损害赔偿责任。此外,金融消费者应当认识到,资管新规的过渡期已经于2022年正式结束,理财产品不再刚性兑付,每一位消费者应当树立“买者自负”的理性投资理念,打破原先“保本保收益”的投资预期,在购买理财产品前对自身风险承受能力作出清醒判断。