在无锡高新区(新吴区),伯渎河宛如一条灵动的丝带蜿蜒穿过城市的脉络。这条流淌了三千多年的运河,曾是泰伯奔吴率众开凿的水利先驱,孕育了灿烂的吴地文明。

古人云:“沧浪之水清兮。”今天若要问新吴的“中国色”是什么?那一定是这一抹延绵了千年的水色——“沧浪”。

沿着这条古老水脉,湿地在复苏,岸线在更新,活水在接力——一幅以“沧浪”为底色的生态画卷,正在这里徐徐舒展。

退渔还湿 生境回归:伯渎河畔“会呼吸的绿肺”

梁鸿国家湿地公园紧邻伯渎河岸,是这条千年水脉上最鲜活的一段“呼吸带”。清晨,巡护船划开湿地荷塘的平静水面,巡护员华师傅开始了一天的工作——打捞残叶、清理漂浮物。

“我在这儿住了几十年了,以前靠打渔吃饭。”华师傅指着水湾说,“那会儿两边是鱼塘和荒地,水又混又臭。现在水清了,周末来玩的人特别多。”从“打渔人”到“守水人”,他的身份转变,背后是一场系统性的生态再造。

“湿地修复过程中,我们首先破除硬化,把水泥鱼塘埂挖掉清运。”梁鸿湿地工作人员唐鹏介绍, “第二步引进了二十多种水生植物,你看这些芦苇、菖蒲,它们的根系就是天然的净化器。我们还特意保留了30%的浅滩,这些浅滩可以成为湿地区动物栖息、繁育的场所。”

这些生态修复的措施让湿地焕发出强大的生态功能。唐鹏介绍,修复后每公顷湿地每年可净化约200万吨水,相当于一个小型灌溉水库的蓄水量,出水水质稳定在Ⅲ类以上,为太湖流域生态屏障贡献着力量。

随着水系贯通、植被繁茂,一个曾经沉寂的世界重新喧闹起来。无锡市新吴生态环境局自然生态处殷松江处长表示,全区已记录到各类生物1559种,“仅在梁鸿湿地,就记录到维管植物496种,观测到鸟类180种,这里已从一片生产性的鱼塘,蜕变为区域重要的生态空间。”

生态成果更转化为生动的自然课堂。2023年11月,梁鸿国家湿地公园被正式授予“湿地学校”称号。这里经常举行研学科普活动,孩子们在专业老师带领下辨识植物、记录鸟类行为,从最真实的自然中理解生态循环的奥秘。这片湿地也成了人与自然共生的多功能“会客厅”。

沿伯渎河望去,这片“绿肺”正把清洁与生机一点点输送出去:湿地与古运河握手,成为新吴“沧浪底色”的起点。

还河于民 空间共享:千年古运河的城市新脉搏

在伯渎河文化中心段的亲水平台,清澈的河水下,水草摇曳、鱼群穿梭,对岸绿地上市民跑步、散步的身影,与河流共同构成一幅生动的城市画卷。很难想象,眼前这条清波流淌、充满活力的千年古运河,曾一度黑臭难闻。

这场蜕变,源于一场“先治水、后治岸”的系统攻坚。2015年启动的伯渎河综合整治,以“控源截污、清淤活水、生态修复”为核心,着力唤醒河流的生命力。随着水质改善,岸线问题愈发凸显——围墙林立、绿地破碎,居民“背水而居”却难亲水。

面对居民无法充分享受生态廊道成果的难题,无锡新吴区决定将治理重点从水下延伸至岸上,一场“还河于民”的沿河绿地系统性整治全面展开。

“我们下定决心,不能只做水里的文章,更要把岸上的空间还给百姓。”新吴区建管中心总师办副部长林萍道出了项目的初衷。在这场空间重塑中,退让绿地是关键一环。“沟通是其中最细致也最艰难的部分。”林萍回忆道,从安全保障到一棵老树的去留,再到公共绿地如何真正交还民众,项目组与社区反复磋商。就连步道的宽度,都会根据具体情况,在3至5米间进行个性化定制。

“社区居民对这里既有现实需求,也有深厚的感情,”林萍强调,“沟通越透彻,群众才越能放心。”

如今,伯渎河岸近20公里贯通的滨水绿道,如一条翠色丝带,串联起十余个社区和多个公共空间。“推窗见绿,出门亲水”已成为沿岸百姓的日常写照。在河边散步的居民毛阿姨感慨:“以前河边气味重,我们都绕着走。现在水清岸绿,有花园有步道,天天带孙子来,就像家门口的后花园一样!”

水清岸绿的背后,是持续的生态修复智慧。2025年,伯渎河治理重点转向流域“微循环”,启动43条支河支浜修复工程,全面提升全流域生态健康。

“水生态修复是一项精准的系统工程。”无锡新吴区排水管理中心工作人员任靖雯介绍,“种草需根据水流、底泥科学配比;鱼类也要按生态位分层投放,连同浮游生物共同构建完整食物链,从而提升水体免疫力。”

如今,一套融合了“水下森林、生态护岸、缓冲湿地”的立体净化系统已然建成,结合水下智慧监测等“黑科技”,多重“智”水之道共同守护着新吴的河湖健康。

河面也有了新的风景:千年古运河迎来了皮划艇等现代水上运动,桨声帆影间,演绎着传统与现代的精彩对话。

据悉,今年年底前,伯渎河畔连续绿地将超80万平米,慢行系统将全面贯通至梅里古镇。河畔休闲驿站、无障碍设施、智能照明与导览系统相继完善,伯渎河文化中心、体育中心、体育公园等民生设施,为沿线持续注入活力。

这条千年运河,正以清波绿岸的新生姿态,融入城市脉搏,成为百姓可感可及的幸福河。

变废为宝 活水接力:“污水变清流”激活水动力

“我们这儿的‘活水’,源头在污水处理厂。”新城水处理厂厂长助理唐晓博的一句话,颠覆了传统认知。在新吴这片产业高地上,水的旅程终点,正是新一轮循环的起点。

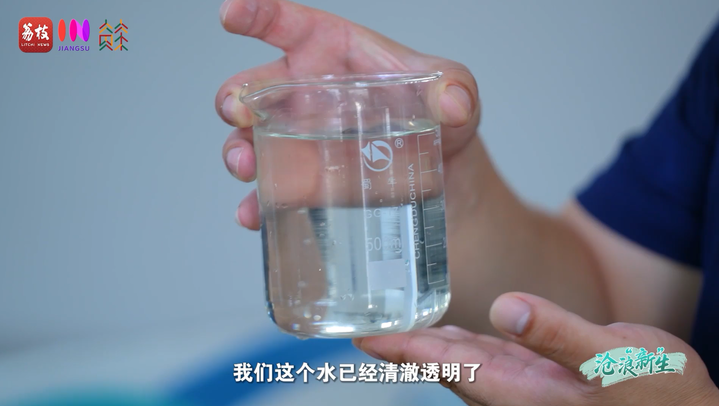

在厂区活性炭车间,唐晓博用一个透明取样杯接满了刚刚处理完的水。“经过臭氧-活性炭的净化,我们的出水稳定达到准Ⅲ类标准。”他举起水杯说道,“这个标准的水,肉眼看已经清澈见底。”

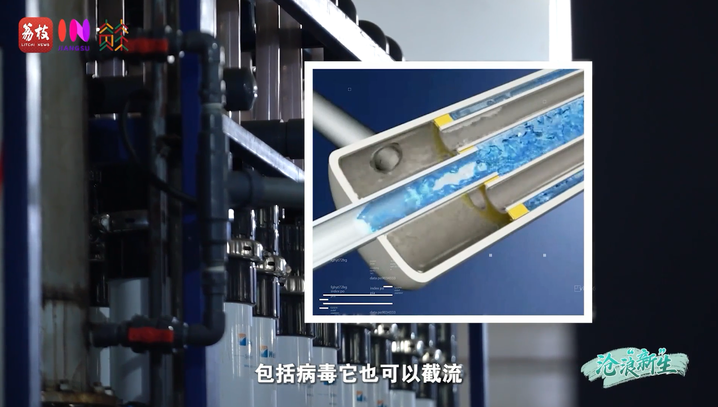

“而这还不是终点,”唐晓博指向下一道工序介绍,“活性炭车间处理后的水,还会经过超滤车间——它就相当于一道极度精密的‘净水器’,进行最后的把关,确保水质万无一失。”

据悉,这些再生水通过131公里地下管网,兵分两路:一部分作为生态补水注入河道,以水治水;另一部分作为高品质“工业纯水”回用于企业生产线,成为产业发展的“第二水源”。目前全区年回用量超5000万吨,水资源循环利用格局基本形成。

如今,新吴已被确定为国家再生水利用配置试点,从工厂车间到河道水系,一套“修复—控源—活水—回用”的治理闭环高效运转。

截至目前,全区已累计完成对288条河道的生态修复,实现全域河道陆续“脱胎换骨”,水清岸绿景美的人水和谐画卷正在这里铺展。

从湿地深处的候鸟翩跹

到千年运河的碧道蜿蜒

再到产业园区的“水循环”智慧

水的变迁

映照的是发展理念的深刻蜕变

古老的“沧浪之水”,在此被赋予了全新的内涵——它不仅是清可见底的河流本色,更是城水相融、人水和谐的生动实践。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。这抹生长于新吴四季的沧浪之色,正引领着这座城,驶向绿色发展的广阔未来。