水利,是关乎国计民生的千秋大业。从“新中国第一坝”佛子岭水库,到“高峡出平湖”的三峡工程,再到“伶仃洋上的奇迹”港珠澳大桥……一代代水利人,从被誉为“中国水利高层次人才培养摇篮”的河海大学走出,用接续不息的努力,成就了一个个举世瞩目的大国工程。

筚路蓝缕,以启山林;起于涓微,汇成河海。莘莘学子勇立创新潮头,用赤子匠心书写着“水利报国”的青春华章。

— 汪胡桢 —

“新中国第一坝”佛子岭水库之“父”

新中国成立初期,1950年7月淮河流域发生特大洪涝灾害,河南、安徽两省1300多万人受灾,4000多万亩土地被淹。10月,中央人民政府颁布《关于治理淮河的决定》,新中国水利建设事业的第一个大工程由此启幕,汪胡桢担纲治淮委员会工程部部长。

治淮的关键工程之一,是位于安徽六安市的佛子岭工程。彼时,我国未曾设计和施工过像样的混凝土大坝,技术难题数不胜数。

佛子岭水库处于经常地震的山区,结合抗震需要,汪胡桢大胆提出采用“连拱坝”坝型的意见。当时,这一坝型在国内鲜为人知,在国际也罕有成功先例。汪胡桢力排众议、迎难而上,对工地的内外交通、施工布置、土石方和混凝土的施工方法,逐一做详细规划。在无法从国外引进机械设备的情况下,汪胡桢亲自指导或亲手绘制草图,与技术人员和工人一起,自行研制了筛分系统、拌和系统、提升设施、活动模板等简易机械设备。

佛子岭水库建设旧照与今貌

工地铺设数十公里,山上山下、水上水下,建设者们热火朝天地投身新中国建设。但许多技术人员刚刚大学毕业,甚至尚未毕业,实践经验不足。汪胡桢便在工地上组织业务学习,由年长工程师、外地专家学者授课。众人白天施工、夜里学习,笑称这是在上“佛子岭大学”,汪胡桢则是“校长”。

在汪胡桢的精密组织下,佛子岭工程仅用880天便高质量竣工。这座新中国兴建的第一项大型水利工程,令国内外水利工程界叹为奇迹,为新生的共和国赢得了巨大的声誉。大坝建成以后,经受住了洪水与地震的考验,汪胡桢因此被誉为“中国连拱坝之父”。

此外,无数建设者们怀揣“佛子岭大学毕业证书”,转战全国水利勘察设计单位,以及多年后的三门峡、丹江口、葛洲坝等工程,将“毕业设计”写满新中国的热土。

— 郑守仁 —

设计葛洲坝与三峡水利枢纽的“工地院士”

葛洲坝是我国在长江干流上修建的第一座水利枢纽,被誉为“万里长江第一坝”。

1970年,中央决定兴建葛洲坝,一方面解决华中供电问题,一方面为日后兴建三峡工程作准备。1972年,郑守仁开始参与葛洲坝工程的修改设计,负责导流围堰及大江截流的设计工作,先后主持设计8座围堰,包括在我国首先采用的钢结构围堰。

长江截流的规模大,难度高,且有风险,因而成为葛洲坝工程建设中的重大技术问题之一。

为确保大江截流安全可靠,以郑守仁为领导的技术组,借鉴国内外经验教训,开展大量分析研究,进行大量模型实验,最终选定了上游围堰堵截流方案。郑守仁提出用“钢筋石笼”龙口护底,确保了大江截流的一举成功。人类首次腰斩长江,震惊全世界。

葛洲坝工程上游围堰施工旧照与今貌

1994年,带着葛洲坝工程的成功经验,郑守仁以长江水利委员会总工程师的身份,参与并主持三峡工程的设计工作。当年,4万余名建设者怀揣“为我中华、志建三峡”的水电报国理想云集三峡。带领着浩大的团队、开拓着举国瞩目的“世纪工程”,郑守仁的日历上没有节假日,甚至没有白天黑夜。1997年,他带领团队在葛洲坝形成的水库中再次实施大江截流,成功解决了三峡工程难度最大、风险最高的技术难题之一,推动了三峡工程一期工程顺利完成。2002年,奔流千年的长江再次被拦腰截断。2003年,首台机组并网发电。

三峡工程建设旧照和今貌

在条件异常艰苦的施工工地,郑守仁几乎天天守在现场,每天要跑20到40公里,这个习惯一直保持至80岁高龄。他曾说:“只要三峡工程需要我一天,我就在这里坚守一天。”2020年7月,81岁的郑守仁因病逝世,11月,三峡工程完成整体竣工验收全部程序。2024年12月,三峡水利枢纽工程开工建设30周年之际,累计发电量超1.7万亿千瓦时。“截断巫山云雨,高峡出平湖”,建成的是大坝,耸立的是无数建设者们的精神。

— 严恺 —

中国首次大规模海岸带综合普查“领航者”

改革开放后,在加速沿海开发开放的形势下,摸清我国海岸带及相关海涂资源的“家底”亟不可待。

1980年,在国家六部委联合组织下,沿海省区市的500多家单位、近2万人开启全国海岸带和海涂资源综合调查,时任华东水利学院(今河海大学)院长的严恺担任技术指导小组组长。

这是一项具有重要基础性、战略性和长远性的工作,只要海水可达的地方,就需摸清情况,内容涉气象、水文、海水化学、地质、地貌、土壤、植被、林业、生物、环境、土地利用、社会经济等多学科(专业),地域横跨3个气候带、穿越4个海区、面积约35万平方公里的中国海岸带。

在严恺的主持下,全国布设了近万条观测断面、9万余个观测站,采集了460万个生物和地质标本。他负责制订“调查简明规程”,具体指导10多个专业组和各省市区的调查工作,走遍了沿海所有市县,主持审查各省区市综合调查报告并主编全国综合调查报告。

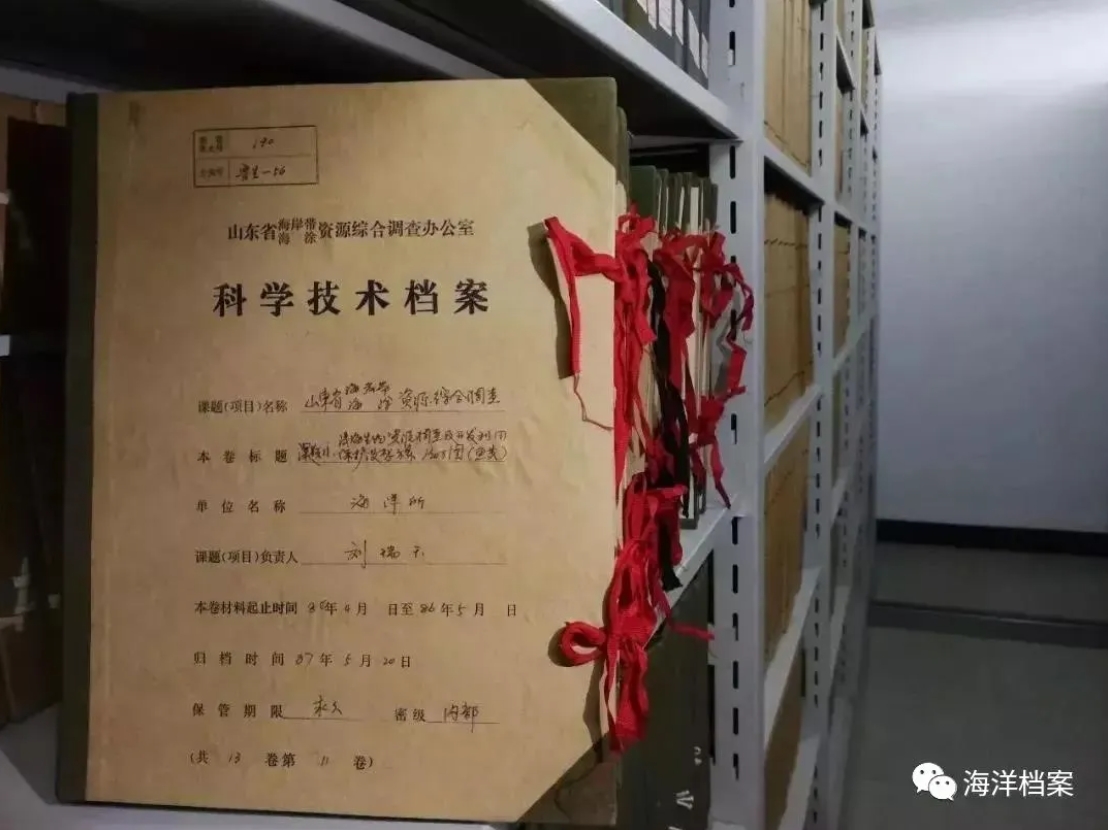

中国海洋档案馆馆藏海岸带和海涂资源综合调查档案

在近8年的调查过程中,严恺率领数万人的团队,用脚步丈量着祖国的每一寸海域。调查共形成档案1.2万余卷、样品60多万件、资料汇编1500多册、各种图件2000多幅,基本摸清了我国海岸带的自然条件、资源数量、资源质量、社会经济状况,为沿海地区国民经济发展提供了科学依据。

— 左东启 —

举河海全校之力建设大亚湾核电站

二十世纪八十年代,为适应国民经济发展的需要,新能源建设成为燃眉之急。1982年,我国批准引进第一个核能发电项目——大亚湾核电站,并与法国签约。河海大学作为我国政府选择的科研单位,与法方同步进行建设工程方案的研究。

当时,由时任校长左东启领衔,带领由校内跨学科骨干教师组成的优秀团队,开展了搜集资料,现场调研,工程方案的比选优化,试验设备的研配和调试,形成了海洋、动力、水土、水港、水文、环保和仪器等多学科和水科所、科研处等多部门大协作态势。

大亚湾核电站所需的工作环境,都是河海大学各学科的强项。凭借科技功底和对我国海岸带水流运动的正确掌握,河海大学优化了大亚湾核电站的取排水口方案,使各项技术指标提优的同时,节约工程投资约2亿元,对我国日后核电站建设具有重要的参考价值。

大亚湾核电站建设施工旧照与今貌

自1994年投产以来,大亚湾核电基地已安全稳定运行超过30年,累计上网电量突破1万亿千瓦时,其中逾3200亿千瓦时的电量输送香港,香港每4盏灯就有一盏被大亚湾核电“点亮”,为粤港澳大湾区的繁荣发展提供了清洁能源保障。

— 钮新强 —

“世界最大调水工程”南水北调的中线开拓者

1952年,毛泽东主席第一次提出南水北调的宏伟设想。历经50年的规划筹备,南水北调工程2002年正式启动,钮新强主持中线工程的设计工作。

长江的最大支流是汉江,中线工程是从汉江中上游、横跨湖北河南两省的丹江口水库调水,途经河南、河北,最终流入北京和天津,总干渠长1432公里,线路漫长,地质和气候条件复杂、技术难度大。

钮新强和团队在绵延千里的黄河岸、隧道里、沟渠间奔走,把漫漫江河里的技术难题逐一攻克。

丹江口水利枢纽大坝加高工程,是中线的控制性工程之一。为在98米高的混凝土重力坝上加高14.6米,钮新强提出“后帮有限结合”的加高结构设计新理论和方法,确保了新老坝体联合承载,增加库容116亿立方米,保证了规划的调水量。

2006年,正在进行加高工程的丹江口大坝

水源被送抵黄河边,如何“穿越”黄河继续北上?当时有两种方案,一种“上天”,一种“入地”,前者指在河面上架设渡槽,后者指在河底开凿隧洞,二者各有利弊。钮新强回忆,“大家在这个问题上争论得非常激烈,平时文雅的科学家也会争得面红耳赤。”

最终,穿越黄河选用了“入地”方案。上天容易入地难,穿黄隧洞全长4250米,是南水北调工程中单项工期最长、规模最大、技术含量最高、施工难度最复杂的交叉建筑物。隧洞采用盾构法施工,黄河河床淤沙松软,不同于城市修地铁的地质。钮新强和团队在黄河之下23米至32米处,更换盾构机刀头几百次,两个直径约7米的隧洞终于贯通,真正做到了“江水不犯河水”。

建设过程中,有一种土叫“膨胀土”,遇水膨胀、失水收缩,给渠道安全造成了不稳定性,被称为“工程上的癌症”。钮新强通过大量试验研究,开发了一套适用于膨胀土渠坡的稳定处理技术,有效控制了膨胀土的变形,保障了渠道的安全运行。

2014年12月,南水北调中线工程正式通水。截至2025年7月,中线一期工程累计调水突破800亿立方米,直接受益人口达到1.85亿。

— 卢永昌 —

为“世界最长跨海大桥”港珠澳大桥填海开路

建成于2018年的港珠澳大桥,飞跨伶仃洋,连接香港、广东珠海和澳门三地,以其超大的建筑规模、空前的施工难度和顶尖的建造技术而闻名世界。

2009年5月,以卢永昌为总工程师的科研团队,中标港珠澳大桥珠澳口岸人工岛初步设计和施工图设计工作,历经几个月不分昼夜的忙碌后顺利完成。同年12月,港珠澳大桥正式进入建设阶段,卢永昌率领团队负责两个人工岛和沉管隧道的建设。

人工岛位于珠海拱北湾南侧海域,是港珠澳大桥主体工程与珠海、澳门两地的衔接中心。此前,没有任何国家在外海建两个人工岛。

作为世界级难度的工程,人工岛遇到的诸多难题史无前例:海域地质条件复杂,软土分布范围广,软土层厚;东人工岛处于中华白海豚核心保护区,环保要求非常高;铺设于水下的海底隧道,要在上方预留出30万吨级的航道,必须建设世界上第一条深埋沉管隧道,沉管最深处达到-50米……

2014年建设中、2021年建成后的人工岛与港珠澳大桥

卢永昌回忆,“大桥总工期为6年,留给人工岛的时间只有8到9个月。时间紧迫,我们必须创新”。面对“插入式钢圆筒方案”这一代替传统抛石堤方案的创新设想,很多单位以应用太少、风险性大为由拒绝论证,唯有卢永昌决定“死磕”。他率领团队辗转日本、上海、天津、北京等多地考察求教,经过漫长缜密的求证,最终决定付诸实施。

运输中的钢圆筒

第一节沉管的安装过程最令卢永昌难忘。整个过程长达96小时,反复安装3次才最终成功。前两次安装,沉管预计偏离范围为3-5公分,实际却偏离8-9公分,团队不得不把沉管退出来检查原因。最终,问题定位在了水底回淤上。经现场紧急清淤,沉管终于在第三次尝试中安装到位。

96个小时,连续4天,卢永昌都坚守在施工现场。安装成功的那一刻,是整个项目团队最激动、最骄傲、最感动的时候,这是整个工程的大胜利。

港珠澳大桥建设成功之前,我国还是沉管隧道建设方面的“小学生”,而荷兰、美国等国已经到了“博士后”水平。但当这条6.7公里的世界最长深埋沉管隧道建成之后,中国已从相关技术的“弱小国家变成领军国家之一”。

从汪胡桢到卢永昌,河海大学培育出无数优秀水利人才。新中国成立76年,从佛子岭水库到港珠澳大桥,无数曾为此殚精竭虑的河海学子,与一代代水利人,都将论文与青春,写满大国的大江大河。