最近

长江江阴段

发现10余头江豚

又现“江豚戏水”的美景

江豚被称为“微笑天使”

可以说是

长江生态系统的灵魂

对于生长在长江边的老江阴人来说

江豚过去并不稀见

如今

江豚频频现身江阴

见证着长江生态持续好转

你知道吗

江豚在我们江阴

还有一个耳熟能详的名字

叫“江猪”

下面

我们一起来认识一下

长江江豚

长江江豚(Neophocaena asiaeorientalis)是一种淡水鲸类哺乳动物,貌似海豚,体型较小,没有背鳍,全长150cm左右,是国家一级保护动物,因其珍贵和稀少也被称为“水中大熊猫”,而我们江阴人习惯称之为“江猪”。

江豚为何又名“江猪”

在古代,古人经常将野猪与“江猪”搞混。著名的就是明代《三才图会》中对江豚的描绘,就直接把江豚画成一只黑猪。

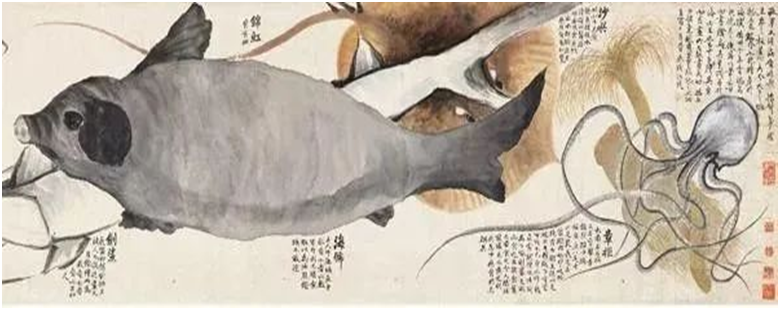

清代赵之谦《异鱼图》,赵之谦把江豚画成了一个猪面鱼身的大家伙。

《异鱼图》

老江阴人之所以习惯把江豚称之为江猪,还因为它们之间的相似度极高。尤其江豚内脏几乎与猪的内脏一样。

江豚给古人印象就是又馋又懒,和猪差不多。人们一直喜欢将“江豚”和“猪”这两种动物联系在一起。《南越志》解释说:“江豚,似猪。”

东汉末年的魏武帝曹操觉得江豚像是猪一样,在《四时食制》中说:“䱐䰽(fú bèi)鱼,黑色,大如百斤猪,黄肥,不可食。数枚相随,一浮一沉。一名敷。常见首。出淮及五湖。”清代厉荃《事物异名录》在引用此文之后补充了一句:“按,即江豚也”。

▲2022年3月,中船澄西船舶修造有限公司的几位员工经过江边时,发现江豚。

南北朝时,南梁大将王琳统水军,就以野猪命名,估计那时的野猪也是江中豪杰,游泳健将。“琳将张平宅乘一舰,每将战胜,舰则有声如野猪,故琳战舰以千数,以野猪为名。” ·

明代李时珍的《本草纲目》中介绍:“《南方异物志》谓之水猪,又名馋鱼,谓其多涎也......江豚生江中,状如海豚而小,出没水上,舟人候之占风。其中有油脂,点灯照樗蒲即明,照读书工作即暗,俗言懒妇所化也。

江里豚称江豚,海里的豚叫海豚,也被称为海猪,古书中记载不是太多,古画中也很稀见。《海错图》是清代画家聂璜去海边考察后的创作,图的上方聂璜还写了一段记述,前半部分写了自己到海边看到了真正的海豚,觉得“实为鱼形非猪形也”,于是便请教渔民,渔民答:海豚腹内有膏两片,绝似猪肪,其肝肠心肺腰肚全是猪腹中物,皆堪食,而腹尤美。

不过,《海错图》里的这头“海㹠”没有背鳍,嘴也短,疑似江豚,结合聂璜说海㹠“东海有之”,推测他画中的原型是生活在我国黄渤海及东海海域的东亚江豚。 不过江豚本来就是一种海豚,古时有些记载也经常把江豚海豚包括白鱀豚混为一谈,如《本草纲目》中就把它们统称为“海豚鱼”,所以聂璜画的是江豚也不算“画错”了。

唐代段成式的《酉阳杂俎》中描述:“井鱼,井鱼脑有穴,每翕水辄于脑穴蹙出,如飞泉散落海中,舟人竟以空器贮之。海水咸苦,经鱼脑穴出反淡,如泉水焉。”“奔䱐,一名瀱,非鱼非蛟,大如船,长二三丈,色如鲇,有两乳在腹下……取其子着岸上,声如婴儿啼。顶上有孔通头,气出哧哧作声,必大风,行者以为候。”

唐代段成式的《酉阳杂俎》中描述:“井鱼,井鱼脑有穴,每翕水辄于脑穴蹙出,如飞泉散落海中,舟人竟以空器贮之。海水咸苦,经鱼脑穴出反淡,如泉水焉。”“奔䱐,一名瀱,非鱼非蛟,大如船,长二三丈,色如鲇,有两乳在腹下……取其子着岸上,声如婴儿啼。顶上有孔通头,气出哧哧作声,必大风,行者以为候。”

因为大风与江豚的联系,有人认为江豚是招来狂风恶浪的怪物,也有人把它当作天气的“预报员”、保佑行船安全的“江神”,刮大风下大雨前,江豚会比较频繁地朝着起风的方向出水,像拜风仪式一样。因而也称之为拜江猪、风豚、汤波太守。

自古以来的“文人萌宠”

“江豚时出戏,惊波忽荡漾”。看似低调的江豚,古人留下的史料上却成了“高光常客”。由于江豚总是面带“微笑”,历代文人墨客品读、描绘、表达长江之爱时,总是不吝笔墨,寄情吟咏。

《尔雅》中关于江豚的记载:“鱀,体似鲟,尾如鱼。喙小,锐而长,齿罗生,上下相衔,鼻在额上,能作声,少肉多膏,胎生,健啖细鱼,大者长丈余。江中多有之。”

《说文解字》有言:“有兩乳。一曰溥浮…䱡卽今之江豬。亦曰江豚。”晋代《江赋》中有“鱼则江豚海狶”的说法,至今已有1700多年历史。得名早,主要源自江豚躯干肥圆,形态与人类熟悉的家猪相似,很自然地被称为“豚”。

东汉和帝时期的杨孚是广东第一位学者,他在《异物志》提到一种“懒妇鱼”:昔有懒妇,织于机中,常睡,其姑以杼打之,恚死,今背上犹有杼文疮痕。大者得膏三四斛,若用照书及纺织则暗,若以会众寡歌舞则明。其中疮痕或指江豚脊背上许多的小疣突。而且它脂肪很多,可以做灯油用。这灯油晚上读书学习、纺织做活,用它照明,灯光很昏暗;但要是搞宴会、歌舞等“娱乐活动,这个灯光则非常明亮。

▲2018年9月,我市市民于先生在长江边远眺时,见到江豚身影。

唐代诗人皮日休也在诗句中写道:“涛头倏尔过,数顷跳鯆䱐。”鯆䱐就是䱐䰽,和䲕䱐、䲕鱼、鯆鱼、敷鱼、浦鱼、奔敷等都是江豚的别称。

东晋文学家、科学家郭璞在《江赋》中写道“鱼则江豚海狶,叔鲔王鳣”——这是“江豚”一词最早出现的文献。

明末清初文学家张岱在《夜航船·卷十七 四灵部》中就很明确的告诉人们了,“江南有懒妇鱼,即今之江豚是也。”五代王仁裕在《开元天宝遗事》里也记载了这个故事,从中可以得知用江豚油点的灯还有个专门的名字——馋鱼灯。

在浩如烟海的诗词画卷中,也隐藏着关于长江生态和稀有物种——江豚的博物学密码。陆游、许浑、孔武仲、梁佩兰等诗坛大家相继登场,畅游长江,把他们漫步于江边,见到江豚嬉戏的一桩桩幸事,记入了诗情画意中,唤醒了人们对“微笑天使”江豚的挚爱与浪漫。

南宋诗人陆游被朝廷任命为夔州(今重庆奉节)通判,历时五个多月时间到达夔州任所。一路上陆游坚持写日记,就是著名的《入蜀记》,记载了他的所见所闻和游历感慨,其中多处记载了他关于长江流域鱼类和水陆鸟类动物的发现。过三山矶时,陆游看到:“江中江豚数十出没,色或黑或黄。它们溯游到这里时,恰巧就被陆游看到了。黑色当是江豚背部和腹部,黄色可能是其唇部和喉部。“水生物日记”成为南宋诗人陆游一生的文化印记。

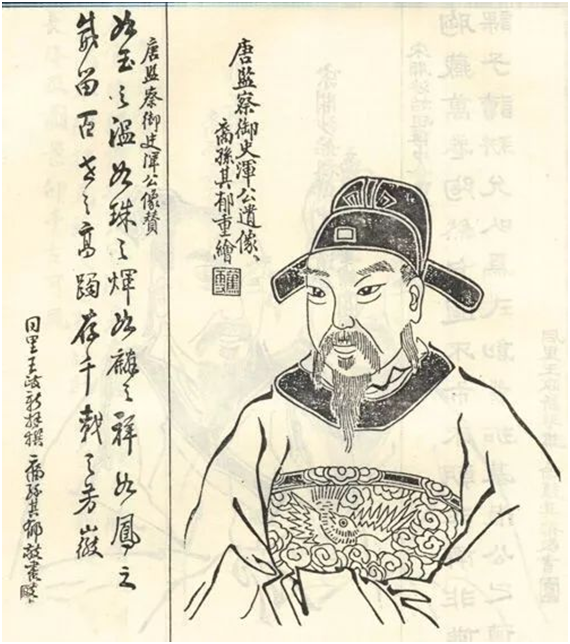

晚唐名家许浑,平生爱登荒台逛江边。他老家丹阳,曾任当涂县令,路过金陵时,作了一首《金陵怀古》,有佳句“江豚吹浪夜还风”。

金陵怀古

玉树歌残王气终,景阳兵合戍楼空。 松楸远近千官冢,禾黍高低六代宫。 石燕拂云晴亦雨,江豚吹浪夜还风。 英雄一去豪华尽,惟有青山似洛中。

后来很多诗赋效仿许浑这个最具影响力的诗人,衍生出喷波、吐浪、吼浪、鼓浪、狎浪、逐浪、拜浪、跋浪、拜风追风、吹腥等类似描述。它也许是最早证实金陵江边江豚活跃的诗句。

北宋孔武仲来过长江中下游的三山矶。他不仅了解三山矶,还熟知江豚,还通过体色分辨江豚和白鱀豚,他认为“黑者江豚,白者白鬐”,“鬐”通“鳍”,白鱀豚过去亦作“白鳍豚”。可谓是古时的“江豚大家”呢。他在《江豚诗》云:黑者江豚,白者白鬐。状异名殊,同宅大水。渊有群鱼,掠以肥已。是谓小害,顾有可喜。大川夷平,缟素不起。两两出没,矜其颊嘴。若俯若仰,若跃若跪。舟人相语,惊澜将作。我作此歌,为昭其故。当年孔武仲应举期间,“三出江淮道”,在经过金陵江边时,作了一首《三山矶》:“矶下长川欲倒流,江豚出没水禽浮。凭谁为告诗仙道,今到青天尽处游。”孔武仲为我们描绘了一幅生态江景画——嵯峨凌空的三山矶下,激流洄旋,江豚在自主沉浮,野鸭在随性浮游。那鱼鹜戏水竞自由的景象,妙趣横生啊!

清代岭南七子之一梁佩兰戊戌岁首从京口(镇江)到芜湖,船至燕子矶与三山之间江面时,偶遇江豚,作《江行杂咏》曰:“江上今年候不同,江豚冬日拜西风。行人缆入芦花港,只在秦淮一望中。”

这些名流大家对长江景致、风物的咏叹和描绘,也为我们今天研究长江文化和长江生态,特别是为研究和保护长江江豚提供了丰富的历史资料和文化遗存。

江豚活化“文明记忆”

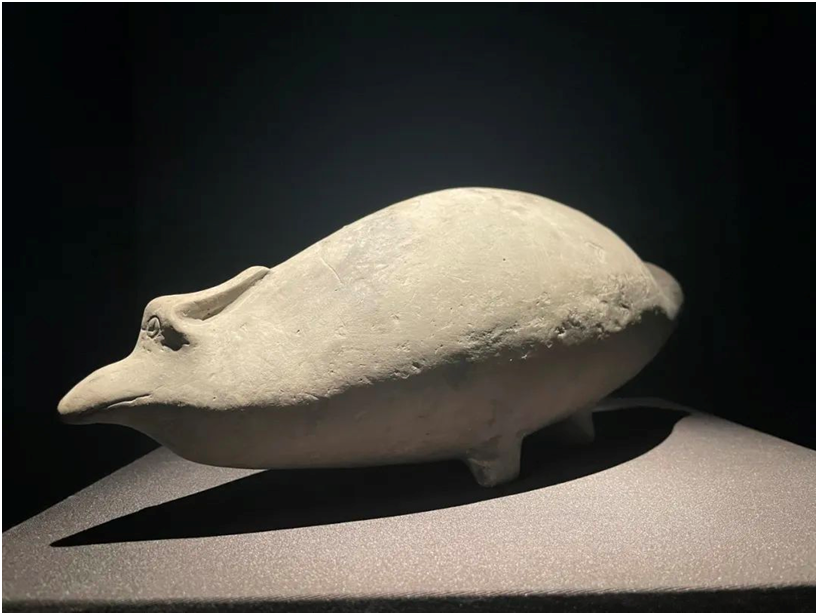

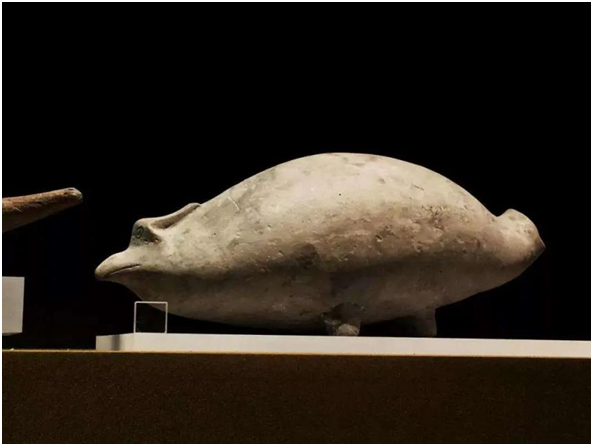

1960年出土于江苏吴江梅堰袁家埭良渚文化遗址中,距今5000年左右。陶壶长32.4cm,现藏于南京博物院。这件仿动物的陶壶大小约为真实江豚的1/7上下,江豚壶泥质灰陶,将江豚塑造得活龙活现,嘴尖如鸟喙,两眼向前斜视,头部毛冠微卷,体态肥柔硕胖而不失灵动,尾鳍上翘作了壶口,腹内空。捏塑手法率意洗炼、形象生动,整体造型生动逼真,体现了江豚在水中游动摆尾的姿态。

陶壶的腹部粘贴有三只扁足,作为支点以起稳定之用,可以稳稳地托住饱满的壶身,而注水口设在江豚微微上扬的尾部,它是一件结合器物实用功能,使用起来相当便利。

看似一件普普通通的陶壶,“江豚”早已成了良渚文化时期的文化符号。反映的是新石器时代,苏州吴江一带水网地区的生活场景——水生动物非常丰富,江豚在水中嬉戏,时而跃出水面,时而口喷水如泉,与人友好相处,引发当年制陶人的崇拜和灵感,他们抓住了江豚在水中游动摆尾的瞬间姿态,加以形象的表现,制作了这件江豚陶壶,为我们留下了极其珍贵的史前珍宝。

2023年5月13日《文物的品格》系列课程,长江之滨——江豚陶壶以文物展陈形式,向大家展示了“何以江苏”。再一次深耕梅堰遗址发现江豚、认识良渚江豚。

梅堰遗址属太湖地区新石器时代晚期良渚文化典型遗存,位于苏州吴江梅堰镇东北袁家埭,西距太湖3.5公里,面积6.5万平方米。当年仅试掘了143平方米,出土玉、石、骨、角、蚌及陶器122件。当年发现的陶塑造型已成为中国史前各区域文化的普遍现象,其中良渚江豚形陶壶正是这一时期陶塑艺术的代表性杰作。

梅堰遗址属太湖地区新石器时代晚期良渚文化典型遗存,位于苏州吴江梅堰镇东北袁家埭,西距太湖3.5公里,面积6.5万平方米。当年仅试掘了143平方米,出土玉、石、骨、角、蚌及陶器122件。当年发现的陶塑造型已成为中国史前各区域文化的普遍现象,其中良渚江豚形陶壶正是这一时期陶塑艺术的代表性杰作。